孟子故里——邹城市以“孔孟桑梓之邦,文化发祥之地”名世,古有人杰地灵之誉。这块古老的土地不仅有孔孟的脚印可觅,而且有许多的风物、许多的故事供你探幽发微、大快朵颐。今天我说到的这块“石头”——《汉莱子侯刻石》,堪为大观,值得细说。

“遗珠”之痕——沉寂千年人不识

“华夏之秀,自昆仑以东为岱岳,自岱而南为峄山。二山之间,孔孟颜曾,皆为万世师。故岱曰岱宗,峄为络绎,乃名山之始、圣贤根本之地也!”此为《峄山赋》开篇之语。邹城地处泰沂山脉的余脉,故孟子故里多山,峄山成其大。峄山之美,不在叠嶂层峦,不在秀气氤氲,而在石之灵、石之美!故峄山有“天下第一奇石山”的美誉。当年秦始皇东巡至此,看上了这儿的石头。据《史记·秦始皇本纪》载:“二十八年,始皇东巡郡县,上邹峄山,立石,与鲁诸儒生议,刻石颂秦德。”是为秦峄山碑。峄山碑为秦丞相李斯书,篆文。原石后来被拓跋焘登山时毁掉,但留下了碑文。可以想见,孟子故里有此“邹鲁秀灵”,足以让千山失色、万石黯然。

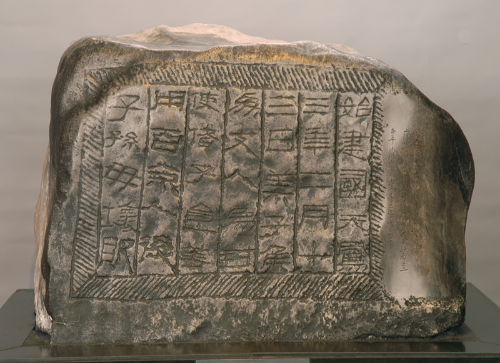

莱子侯刻石成于汉“天凤三年”,即公元16年。那年的二月十三日,邹地一个名叫莱子的侯国之君为他的先人整理祭田。孟子故里儒风郁郁,厚德追远的传统犹存,莱子侯不惜重金动用百余人封田祭祀,并请人刻石立碑,告诫“后子孙毋坏败”。

莱子侯刻石即此而生。她与赫赫有名的峄山碑相比,两者有天壤之别,——峄山碑是皇家所制,记述的是“秦德”大政,而莱子侯刻石仅是一方诸侯封田的界碑。这块“石头”出生时也许热闹过几天,被立在那里后,栉风沐雨,便渐渐被人遗忘了。

“等闲”之遇——天下谁人不识君

天地有阴阳,世事有合分,正可谓“缘来则聚,缘去则散”。莱子侯这块寂寥的石头在沧海桑田的变换中,在期待着一个约会。可惜,她藏身卧虎山之阳,那是一个群山环绕的僻静处,此地东距峄山约20华里,距邹城市区约32华里。

“为伊消得人憔悴”,这诗不是写给她的,又似写给她的。谁说青山不老、金石难灭?莱子侯刻石历经一千多年风雨,青春褪去,朱颜已改,只是初心不变,那座高不过百米的卧虎山可以作证。清嘉庆二十二年(公元1817年),滕邹一带地方名绅——颜逢甲和友人孙生容、王补、仲绪山一起游卧虎山,这次出游也许是一场春游?亦或是一次诗友的雅集?我们今天已不得而知。当然,这一问题不重要,正向当年的牛顿为何来到那棵苹果树下一样。颜逢甲和他的朋友们“偶然”一瞥看见了一块石头,看似普通却不普通的她,亦如牛顿和苹果的对撞。我们真要感谢颜逢甲和他的朋友们当年的卧虎山之行。谢了!我们的先贤,尽管今天我们对您已所知不多。

颜逢甲和他的朋友们“偶然得之”,当时有怎样的欣喜?又是如何劳神费力地把莱子侯刻石收存已不可考。我们只知道他们在碑石右侧刻录了跋文,记述了他们的这次“等闲”之旅和“偶然”发现莱子侯刻石的经历。

莱子侯刻石即此梅开二度,惹得天下人惊艳。

从文化或文物的角度来讲,石无字不灵。莱子侯刻石正是其上面的刻字所携带的历史文化信息,而令人刮目相看,价值连城。莱子侯刻石共刻有35字,实为从古隶到典型汉隶之过渡性书体。西汉之隶书,流传下来的书迹甚少,堪称石刻中之“熊猫”。清代以前发现的西汉石刻少得可怜,为世所知的仅有五凤刻石、麃孝禹碑、莱子侯刻石等三五块而已,尤以莱子侯刻石最为出众。清代杨守敬赞其刻字“苍劲简质”。清代著名金石学家方朔誉其“结构简劲,意味古雅,为西汉隶书之佳品”。莱子侯刻石从汉代至清,沉寂千余年,无人识荆。杨守敬、方朔一发声,便很快声誉鹊起,几乎到了“天下谁人不识君”的程度。

当代大家郭沫若先生曾在20世纪60年代致函邹城文物部门,称莱子侯刻石“世所罕见,金石研究必从解读此石开篇”。将莱子侯刻石推崇至极高地位。

我们今天常说一句话“是金子总会发光的”,莱子侯刻石熬到了这一天,那就接受天下“粉丝”的膜拜吧!上世纪六十年代莱子侯刻石即被定为国家一级文物,成为邹城市博物馆的镇馆之宝。

历史的年轮划进上世纪六十年代,一个当代不同凡响的人物走近了莱子侯刻石。这个人就是康生,一个声名狼藉的政治家。康生为政多伪,然与金石却情有独钟,真实无二。他喜欢莱子侯刻石,他懂她。康生对先贤关于莱子侯刻石的释文有一些疑问。譬如,认为瞿中溶释文的“莱”字,并不确当。康生感到“于古文字学素乏研究,不敢臆断”,于是在1963年10月致函郭沫若先生进行考证。后来,康生在为莱子侯刻石最初的拓本题跋时曰“郭老接函后,加以研究考证,费终日之力,写出跋文,解我所惑,惠我深矣”。

莱子侯刻石释文的解读由此再次去伪存真。

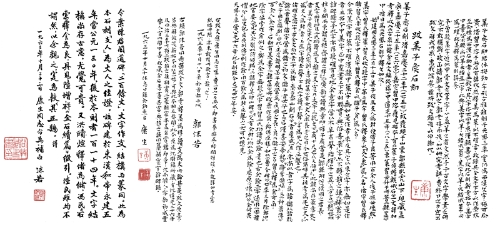

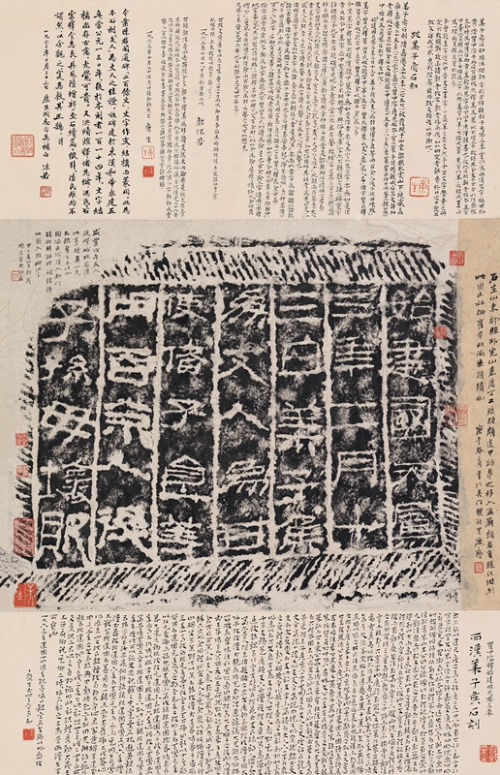

康生收悉,高兴的在拓片上写下以下题跋:

郭老释“□”为“样”,读“支”为“丈”,所论甚是。跋文原稿,另与中华人民共和国成立后新拓本同装一幅,可与此本相互忝阅。此本原为沈树镛所藏,有沈道光二十六年及同治三年所题二跋,赵之谦、胡震二篆刻家亦盖有赏鉴印章。沈南汇人,字韵初,咸丰举人,官内阁中书,收藏金石书画甚富,与赵之谦同纂《补寰宇访碑録》。一九六三年十月二十休息日录于钓鱼台。康生。

郭沫若先生对莱子侯刻石古释文中的“莱”、“支”二字,考“莱”为“样”,“支”为“丈”,令莱子侯刻石释文疑点全消。故把郭老订正的莱子侯刻石释文附录如下:

始建国天凤三年二月十三日,样子侯为丈人为封,使偖子良等用百余人,后子孙毋坏败。

对莱子侯刻石释文的考释尘埃落定,但也给莱子侯刻石之名是改还是不改留下了一个难题。严格来讲,既然过去对“样”字误读为“莱”,今天理应把此石更名为“样子侯刻石”。但是,这样也有一弊,莱子侯刻石是个“老字号”,人们早已耳熟能详、约定俗成,改名也难,故康生、郭沫若对刻石之名不置一词。

百花有香蝶自舞,拓片传情贯今古。莱子侯刻石由古至今留下了多少拓片,未见精确的统计。但拓片以古为贵,尤以最早的初拓为珍。莱子侯刻石最早的拓片还存世吗?2016年一条春拍的信息给了邹城、给了我们一个惊喜:广东崇正拍卖行有幸征得前国务院副总理谷牧“九藤书屋”藏古物100余件,其中一件“西汉莱子侯石刻初拓本”竟然拍出2200万元的高价。

石因“片”贵,莱子侯刻石再次让人注目。

谷牧九藤书屋藏《汉莱子侯刻石》拓本是嘉庆颜逢甲跋文未刻之前的初拓本,为当世仅见,殊为难得。此拓本1965年为康生所得。康为之写下精彩长跋,又经郭沫若考证题跋、徐森玉鉴赏,最后转赠谷牧。

览此件,康生题跋多处,且无论字数之多、书法之精,皆罕有其匹。康生除大篇幅抄录清代瞿中溶的考证文字外,康又将郭沫若对莱子侯刻石考证的长文抄录于此拓本上方。此件尚存沈树镛、赵之谦、胡震、康生、郭沫若、徐森玉乃至九藤书屋主人,或跋或藏之迹,今人得而读之,可谓有福!

历史把许多过往零落成碎片,但莱子侯刻石却三生有幸留了下来,我们亦有幸与之相伴,且能从中听到千年足音,怎不令人心飞神驰? 故口占一诗云:大哉邹鲁降孔孟,石头有情毓秀灵,拙笔细数千年事,吾辈有福生邹城。

作者:胡南南