李 莉

(山东省邹城市文物保护中心 山东,邹城 273500)

摘 要:山东省邹城市被称为“孔孟桑梓之邦、文化发祥之地”,其境内各类文物资源丰富,儒家传统文化积淀深厚。本文通过对邹城市在做好文物保护为核心基础下,深挖历史文化传承,做好弘扬优秀传统文化和展示邹城千年文化轨迹为职责,以”知行合一、返璞归真”的活化实践形式,开发出的一系列文博社教创新课程等活动的实践经验进行梳理和探索,分析概括在文物保护中结合当地历史文化遗产传承如何在活化利用实践上真正的让文物“活”起来,以及实践探索中的几点思考。

关键词:文物,文化传承、文博社教,活化利用,实践探索

一、邹城市文物及文化资源概况

邹城属海岱历史文化区,境内大汶口文化、龙山文化等史前文化遗存极为丰富,是东夷文化的重要活动中心。邹城从新石器时代到明清以及近现代各个时期的文物均有遗存,地域特征鲜明,是国内少有的6000年不断代传承的历史文化名城。早在6500年前的新石器时代就有人类在此繁衍生息,见诸典籍记载的历史有三千多年。据记载,现邹城市区前身古邾国历时700多年,秦统一后,设立邹县直至两汉,其后历经隋、唐、宋、元、明、清各朝,沿用邹县之名。我国著名的史学家司马迁曾到邹城实地考察,“观夫子之遗风,乡射邹峄”,对邹鲁之地尤为褒扬赞誉。两千多年来,“邹鲁”一词一直作为儒学发源地和文教盛兴之地的代称。

在邹城这块古老的土地上先后诞生了孔子、孟子两大圣人,是邹鲁文化的核心区。境内保存着全国重点文物保护单位孟庙孟府孟林、孟母三迁祠、孔子孟子诞生圣地碑、以及孟子弟子纪念地——徐辟祠、万章墓等丰富完整的孟子文化遗产。而孟庙孟府古建筑群更是宋元至明清时期的古建筑经典作品,孟林是孟子及其后裔的家族墓地,占地50万平方米,古树近万株,为国内罕见的文物山林和家族墓地,保存古侧柏树仅次于陕西黄帝陵。

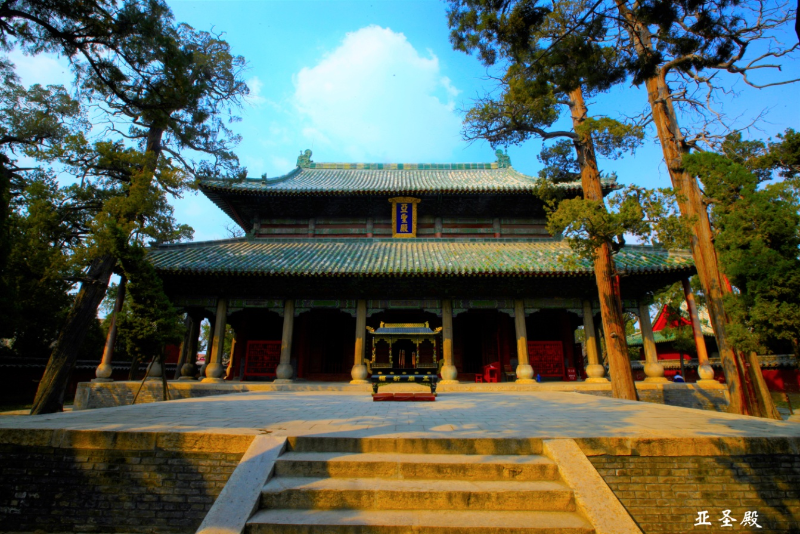

图一:孟庙主体建筑亚圣殿

邹城市文物资源丰富,是山东省文物保护重点地区之一。全市现有不可移动文物点517处。各级文物保护单位95处:包括国家级8处、省级35处、市级12处、县级40处;全市国有单位现有各类馆藏可移动文物121917件(套),其中珍贵文物256件(套);邹城市现为第二批国家革命文物保护利用示范片区-冀鲁豫片区,其中8处入选山东省第一批革命文物名录。

邹城市文化积淀深厚,现有各级非物质文化遗产代表性项目173项,其中国家级3项、省级10项、济宁市级41项、邹城市级119项。其中最具特色的是记载了两千多年间孟氏后裔由宗到派、从派到户的繁衍、迁徙及一些重要历史事件的《孟氏家谱》,它对弘扬优秀传统文化、研究社会变迁有着重要的参考价值;根据宋代政和五年首次祭孟的珍贵历史资料以及宋代祭孟礼乐歌舞,演绎的“祭孟大典”和“邹鲁礼乐”等,这些在国内外的儒家文化祭祀活动和古代礼仪展演中产生了深远影响。

二、文物保护与历史文化传承研究的主要经验做法

按照习近平总书记 “让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,丰富全社会历史文化滋养。” 的重要指示,邹城市文物保护工作坚持守正创新,全面整合了孟子文化、母教文化、邹鲁文化、乡土文化等文化资源:重点围绕丰富完整的“三孟”儒家历史文化传承;“四山”摩崖刻经、《莱子侯刻石》、《秦峄山碑》为代表的石刻艺术文化;博物馆丰富的馆藏文物展览;鲁南人民抗日游击总队旧址、尼山区抗日烈士纪念碑为代表的邹东革命文物资源文化;国家级 “孟母教子传说”、济宁市级“木板拓印”、“祭孟大典”、“面塑、泥塑”等非遗项目;以及以邾国故城为代表的考古勘探。开发出了一系列文博社教活动,倾力打造了以“游三孟古迹、行邹鲁古礼、研孟子思想、学非遗文化”为主题的“孟子故里 研学之都”孟子研学游基地、政德教育基地、廉政教育基地、博物馆编钟千年之声、邾国故城、子思书院考古现场遗址文物古迹免费开放日等活动,把文物与传统民俗和非物质文化遗产充分展示活化利用,借助科技力量,建设数字信息系统,综合运用线上、线下多层次平台和渠道,进一步推动文物保护研究成果,真正的让文化走出去,开发出了若干文化气息浓、参与性强的“文物+”实践项目。

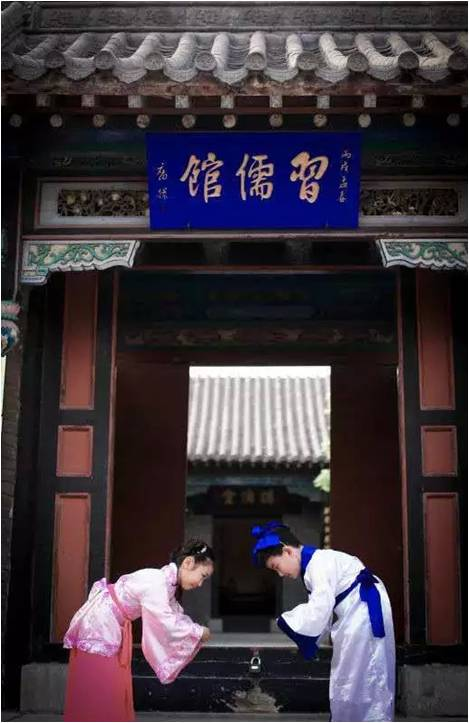

(一)“文物+非遗”:“游三孟古迹、行邹鲁古礼、研孟子思想、学非遗文化”为主题的文物景区游。重点围绕文物古迹游览、融合古代礼仪展示和体验、国学知识讲座、非遗手工活动等项目,联合当地邹鲁礼乐团非遗展演在全国重点文物保护单位孟庙孟府策划推出了“成人礼”、“乡射礼”、“拜师礼”、“开笔礼”、“孟府婚礼”、“儒家祭祀礼”“乡饮酒礼”等传统礼仪展演和私人定制版体验项目,在孟庙孟府景区常态化演出;在孟府习儒馆倾心打造了碑刻拓印馆、丝网印刷、木刻印刷等中国传统民俗体验活动;并新增孟府琴馆和孟府书法馆,引进“面塑”、“吹糖人”、“葫芦画”、“孟氏姜糖”等非物质文化遗产进景区,将研学旅游与传统礼仪文化、民风民俗有机融合,打破了研学旅游“静态展示”的局面。

图二:古代礼仪体验式展演

1.祭孟大典与邹鲁礼乐:《左传.成公十三年》云“国之大事,在祀与戎” 由此可以看出祭祀,是“国之大事”。而礼”“乐”更是六艺的主要组成部分。由于“孔、孟、颜、曾”四位圣人皆出生于邹鲁地区,而这里又是礼乐文化最为发达、兴盛的地区,故对于孔孟的祭祀就尤为隆重。近年来,为继承和弘扬邹鲁文化,邹城文物部门联合当地礼乐团,陆续挖掘、整理出了宋代政和五年首次祭孟的珍贵历史文物资料,并在2014年冬至日在孟庙主体建筑亚圣殿前进行了首次“宋代雅乐祭孟”,此次活动在国内外的儒家文化祭祀活动中产生了深远影响。非遗项目借助展演地孟庙孟府等重点文物保护单位的特殊环境,更增强了现代人的“穿越”体验感,私人订制版成人礼、婚礼等项目深受游客欢迎。通过这种文化的活态展示形式,能更好的将其思想精华和道德精髓得到体现。“文物+非遗”的活化利用也是对古代祭孟活动的一种创新传承,具有传承历史、继往开来的重要意义。

2.孟母教子传说:《三字经》开篇提到:“昔孟母,择邻处。子不学,断机杼”。西汉韩婴的《韩诗外传》和刘向的《列女传》中也记载了孟母教子的故事。“孟母教子传说”的内容通俗易懂,深入浅出,以故事形式完整的流传至今,有着很丰富的现实教育意义。为充分发掘母教文化底蕴、彰显孟子思想、孟母品牌影响力,依托文物古籍记载和完整的孟子故居、子思书院、孟母三迁祠等文物古迹留存,设计研发了诸多“文物+非遗”研学旅游课程,并且在邹城已连续16年举办了孟子故里中华母亲文化节活动,作为孟母教子故事的发生地,母教文化已成为邹城最重要的文脉之一。

3.面塑、葫芦画、孟氏姜糖:童年、记忆、乡愁,总能激起一种久违的情感。传统文化所承载的民俗技艺逐渐走出低谷,重新走进了大众视野,其所承载的民俗价值、手工技艺、历史记忆也逐渐被大众认知和肯定。通过开展“我们的节日”传统文化进景区非遗展演,在文物景区邀请非遗传承人现场教授面塑、糖人等制作工艺,在这种体验式的社教活动中真正让青少年感受非物质文化遗产的魅力。特别是在这些技艺的不断创新中,融入了更多的孟子文化元素,作为古老的民间传统艺术的面塑、葫芦画、姜糖等,在邹城地区的产生、沿革、传承的历史进程中,也始终表达着当地人民群众对孟子的推崇和敬仰之情,传承着孔孟之乡尊师重教的浓郁民风民俗,这也是这些特色民间非遗技艺之所以流传至今的根基。

(二)“文物+研学”:为弘扬中华优秀传统文化,传承孟子儒家经典思想,邹城市深入挖掘着力打造了“孟子研学游”等新型体验式游学活动项目,针对不同群体精心打造了《孟子的成长之路》《孟子的修身之道》《孟子的浩然之气》《探寻孟庙古树花卉奇观》《重走孟母三迁路 回报父母养育恩》《三孟古建之美》《“生生之学”孟府国医文化研学之旅》《奏响邹鲁和钟 探源礼乐文明》《书画中的孔孟之道》9个研学项目,编制完成了《孟子研学游手册》,填补了山东省研学旅游权威图书资料的空白。

课程以全国重点文物保护单位,4A级旅游景区孟庙孟府孟林景区为重要载体,博物馆、明鲁王陵、孟母祠等文物景点景区相辅相成,结合当下的研学热、文博社教热,针对小学生、初中生、高中生等不同的青少年群体,策划组织开展丰富多彩的“读万卷书,行万里路”的孟子故里研学游。让学生及学员在游览过程中感受一次不一样的课堂教学体验,引导学生树立终生学习的理念,培养学生自觉学习的良好习惯,更加激励学生体会中华传统美德,提升文化自信,进而激发对党、对国家、对人民的热爱之情,提高了社会责任感,达到“研学旅游,知行合一”的目的。

1. 《孟子的成长之路》《孟子的修身之道》《孟子的浩然之气》:主要针对不同年龄阶段学生打造,分别为:小学年龄阶段的孟子成长之路、初中年龄阶段的孟子修身之道、高中年龄阶段的孟子浩然之气课程。课程主要设计为根据不同青少年团体,在参观孟庙孟府、三迁祠等文物景点的过程中,针对性授课。小学生通过了解孟子的成长故事,进而了解邹城源远流长的母教文化,共同培养了学生自觉学习的良好习惯,对学习的从不厌倦,永不满足,就会达到“学而不厌”的目的;初中生重点了解孟子的“大丈夫精神”、“浩然正气”及“规矩之道”,培养孩子的静定能力和学习专注力,提升孩子领悟能力和思辨能力,对于激励初中生树立宏大高远的志向,以及道德素质的提高起到积极的作用;高中生学习孟子的浩然之气、大丈夫精神、学习《尚书省牒》、《皇元圣制》等孟庙代表性石碑,以及微课堂《读万卷书,行万里路——孔孟是如何炼成的》或《孟子生平事迹及主要思想》主题讲座课程,会让学生深入了解孟子思想的升华过程,并从孟子的“养气说”中借鉴立身处世的智慧, 对于提高高中生语文学习能力,同时对于建构和重塑高中生的人生观和价值观,培养年轻一代具有中华民族优秀的道德人格具有重要意义。

图三:孟府习儒馆研学课堂

2.《探寻三孟古树花卉奇观》:主要针对青少年和参观团体打造,通过对孟庙内古柏树、梓树、百年木香树以及“灵蛇出洞”、“寿龟卧柏”等四大古树景观的参观,了解相关树木生长习性;在孟府聆听流苏花的故事,了解邹城市树市花——皂角与牡丹,以及孟府花园内玉兰、牡丹、芍药、海棠、丁香、紫薇等花卉的习性;在孟府参加《古树分级及古树的价值》或《花卉的花期和分类识别》微课堂、手工体验押花或古法造纸课。 三孟古树花卉的研学旅行课程提高了大众对于古树名木保护、以及生态环境建设的关注度和责任心,特别是增强了大中小学生对大自然的认知,和尊重自然、顺应自然、保护自然的理念。

3.《生生之学》:“生生”即维持生命的方法,是中华民族精神的缩影,也是儒家思想和中国传统文化的核心内容之一。孟子提出“养心莫善于寡欲”的养生理念,孟子七十代嫡孙孟广均主持编辑的《孟府普济应验良方》至今留存。邹城三孟景区历史悠久,文化底蕴深厚,景区内存在中草药达百余种,不仅成为重要的景观,也成为景区文化的重要组成部分。通过讲授孟庙松柏之气、瓜蒌、银杏、麦冬、枸杞等树木的药用,在孟府内讲授木香、流苏、皂角、山楂、丁香、连翘、柽柳等几十种花卉的辨识和药用价值,在孟府国医堂,开展中草药炮制或制作手工香囊等体验活动,对于培养少年儿童对生命、人体共生理念、食物功能及健康常识的认知,具有很强的直观教育作用。该课程紧跟我国新时代健康中国建设和生态文明建设的两大国家战略规划,更是习近平总书记提出:“要让中医变成生活方式”的有效实践。

4.《摩崖刻经书法体验游》:北朝摩崖刻经是邹城独具特色的文化遗存,也是极为珍贵精湛的书法艺术瑰宝。其中邹城南北朝时期的摩崖刻经堪称古代艺术珍品,在全国佛教艺术史上占有重要地位。该研学课程主要针对书法爱好的青少年打造,开设了刻经书法课堂系列路线、子思书院儒学课堂等课程。通过近距离观摩邹城铁山、岗山摩崖刻经,了解佛教传入中国的历史以及形成摩崖刻经的历史背景,观赏刻经书法艺术的精妙,以及刻经中书法多样的表达形式,研学现场进行临摹、描红,展示自己的书法成果。课程对刻经的形成背景、文字、图案、特点、价值等进行研究并在子思书院开设专题讲座《书画中的孔孟之道》,讲述文字背后所蕴含的深厚文化信息。通过摩崖刻经书法体验研学课程让学生感受到了汉字之美,领略了刻经书法的造诣。对汉字笔画的构成理解会更加深刻清晰,对以后的书法创作更起到了促进作用。

5.《邹鲁和钟千年之声》博物馆研学游:主要针对青少年普遍群体打造,通过近距离观察博物馆展品“邹鲁和钟”复制品,在博物馆文博社教人员引导下组织学生用不同工具奏响编钟,探究声的产生和传播,在悠扬绵长的钟声之中获得高雅精神享受的同时,发挥自己的创意,动手敲击,奏出优美的旋律,系统了解邹鲁文化,启发观众思考礼乐文明和儒学起源的因果关系,掌握青铜时代、青铜器、青铜乐器、编钟、礼乐文明的概念。期间还可参观博物内基本陈列展厅、专题人物纪念馆——“孟子馆”3D影院、孟子学堂等文博社教功能区。让青少年在参观体验邹鲁和钟的互动环节中延伸出课堂中音乐、物理原理,能够引起学生的兴趣与共鸣,让青少年更加了解家乡、感受家乡文化,从而激发爱家乡爱祖国之情。

(三)“文物+数字化”: 文物作为历史发展过程中流传下来的重要产物,具有极高的历史价值以及文化价值,文物为不可再生的资源,是进一步传承和弘扬优秀传统文化以及精神理念的重要载体。随着信息化发展建设的逐渐推进,数字化技术逐渐出现,为使文物在历史的进程中避免损坏造成不可弥补的损失,以及有效的研究利用,在此背景下促进文物保护工作的开展,邹城文物保护研究利用借助了当前科学技术的加持,在孟庙、孟府、博物馆等文博景区单位建设了文物保护数字信息系统,完善了文物保护与管理,全面落实了文物研究利用相关要求。

1.邹城博物馆数字化建设:为充分整合邹城文保单位资源,推进各项研究成果、 展览、文物的云端呈现,做大做强云端内容,突破观众享受馆藏资源的时空限制,延伸拓展观众的参观范围,使观众获得超越文本、超越实体、超越现实的参观体验。邹城博物馆积极推进博物馆数字化建设,开发出了“数字文博 云观邹鲁”数字平台小程序,通过线上博物馆系统建设,结合导览讲解、多媒体展示系统为观众提供从预约、导览、鉴赏到互动的一站式参观体验,实现动静结合、互动参与的双向观展,实现全方位、立体式的展示,帮助观众在趣味互动中了解藏品详情和背景文化,突破了观众享受馆藏资源的时空限制。为更好帮助观众在趣味互动中了解藏品信息和文物背后的故事,数字平台程序中还开发设置了小游戏互动模块,推出文博知识答题挑战,不定期更新挑战赛题目,提高观众参与积极性,更好感受邹鲁文化魅力。

2.摩崖石刻数字化保护项目:邹城市境内以摩崖石刻(包括铁山、岗山、葛山、尖山、峄山等摩崖石刻及孟府孟庙孟林碑刻等)为代表的石刻文物遗存丰富。受自然风化及环境污染等影响,摩崖石刻的风化有明显加速的趋势,石刻文字等文物信息保存状况堪忧。摩崖石刻文物信息及档案少,现有信息资料无法满足下步文物保护工作需要的问题。为加强资源研究,提升科技防护力,邹城文物保护部门开展了铁山、岗山摩崖石刻数字化勘察项目,进行了更为详尽细致的数据采集,形成了规范的数字化成果,为充实完善石刻文物信息及档案、实施石刻文物保护研究工作提供了更好的前期资料支撑。通过开展摩崖石刻数字化勘察,详细提取、保存铁山、岗山摩崖石刻文物信息,并通过科学分析、评估石刻残损状态,建立石刻文物综合性信息数字化系统。有了数字化文物资源的支撑,在下一步文物保护和利用工作中,就可以以数字化成果为数据基础,深度挖掘摩崖石刻文化内涵进而进行文物宣传利用, 2021年度山东省文化和旅游研究课题《基于邹城摩崖石刻数字化成果的文化创意产品开发研究》通过立项,文化创意产品的开发研究,将其应有的价值得到充分的展示和宣传;文物研发的成果以市场转换方式为社会产品提供文化支撑点和准确的文化信息,创造经济效益用于摩崖石刻文物保护事业可持续发展,推进文化资源优势转化为邹城的知名度、吸引力和发展新动能,让传统文化散发出永久魅力和时代芬芳。

(四)“文物+移动网络”:从前几年的“互联网+”到今天的“大数据、三维全景、抖音平台、融媒体”等多种形式的移动网络传播途径,文物保护利用工作也可借助新生科技创新宣传,切实让文物“活”起来,走进大众的生活。2022年5.18国际博物馆日,邹城博物馆精心推出了“云观邹鲁 遇见文物——博物馆的故事”云直播活动,借助当地融媒体宣传平台,由知名主持人带领观众一起沉浸式游览博物馆,期间五大板块的情景剧设计和实用文创产品的线上推广让观众享受了精神大餐,当天的直播活动在多家官方移动平台线上播放。为进一步宣传展示文物考古发掘成果,加大文化遗产保护力度,提高民众文化遗产保护意识,第一部展示邹城考古发掘的《邾国故城考古发掘进行时》系列视频拍摄完成。该视频以山东大学历史文化学院专家第五次邾国故城考古现场为支撑,利用全媒体移动网络和各方媒体宣传矩阵,通过走进考古工地一线从现场挖掘、考古发现研究、文物故事和邾国历史传说故事为主线,利用影像资料拍摄、描述,考古发掘亲历者的讲述、还原等手法,把邾国文化、邹鲁文化、儒家文化的传承与发展、对当代的影响等作为重点表现的内容,将其与时俱进的独特魅力呈现在“小屏+大屏”上。在“文化和自然遗产日”当天,利用腾讯视频会议形式,还策划开展了《考古邾城 收货与思考》的线上考古课堂和“馆长讲宝藏”系列云平台直播活动。通过这种实时纪录片、实时直播、融媒短视频、抖音视频等多种移动网络传播形式,让观众足不出户即可跟随镜头了解千年故城的沧桑巨变,知晓文物背后的价值意义,讲好了文物故事,让文物活了起来,真正的走进大众生活。

图四:邹城博物馆云直播、邾国故城考古系列视频各大媒体推广

三、文物保护与历史文化传承研究的实践成效

作为文物资源丰富和弘扬优秀传统文化的主阵地,在做好文物保护的同时,如何更大发挥文物保护在文化遗产研究利用中的当代和未来社会的价值。通过开展这种“文物+”的创新多元化的文博社教发展模式、研学旅游品牌的推进、以及利用现今数字化时代、移动网络新媒体时代的文物创新宣传途径,促进了文物与当下的深度结合,真正发挥了公共文化资源的先进作用。

邹城文物景区先后面向本市和全国大中小学师生免费开放。其中孟庙、孟府、孟林景区现为全国青少年教育基地、第一批全国中小学生研学实践教育基地、港澳青少年游学基地、山东省爱国主义教育基地。邹城博物馆是山东省爱国主义教育基地、济宁市研学旅游示范基地。截至目前据统计邹城文物景区共接待国内青少年团体3000余个,累计受众67.2万余人次,受众群体来自美国、韩国、日本、瑞士、澳大利亚等国家以及北京、上海、江苏、台湾、和山东省内周边城市,其中以中小学生居多,也不乏高端企业家人群。

新科技的发展和后疫情时代,除去线下的研学旅行,线上文物保护和文化遗产研究成果的活化利用形式也得到了大众关注和积极成效。文博数字平台的建设推广整合了邹城文化资源,让文博档案得到了大众共享,方便了观众随时随地观展的需求,通过平台互动,增强了大众趣味性,在游戏的同时学到了文博知识,提高了全民文物保护意识。利用多种移动网络新媒体的创新宣传,也使得文物保护和文化遗产的研究得到了更广泛的收获。博物馆的云直播活动仅上线当天上午直播累计播放量6万人次,实时在线1.75万人次,并在央视频、文博圈、博物馆圈等新媒体推出播放;《邾国故城考古发掘进行时》系列视频除了在传统媒体当地广播电视台新闻综合频道、文化生活频道相继推出外,同时在学习强国APP山东平台、济宁平台,“邹鲁融媒”官方APP、官方网易号、微信公众平台、抖音号等有影响力的多家媒体平台播出,融合了传统媒体与新媒体等多种媒体平台,全方位、无死角地让邾国故城考古发掘走进了大众,系列视频在2021年8月上线,累计阅读量达3万余次,累计浏览观看量达30多万。拉近观众与考古距离,让观众一睹邾国故城考古工地真容,刷新了观众对于考古的认知,为进一步讲好邹鲁文化故事,促进邹鲁文化的研究有着深远的意义。

四、文物保护与历史文化传承研究做法探索中的几点认识

文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,是老祖宗留给我们的宝贵遗产,是加强社会主义精神文明建设的深厚滋养。邹城文物保护利用“文物+”的活化实践形式影响力辐射力广范,社会效益显著。通过一系列文物保护研究活化利用展示活动的开展,不仅激发了青少年团体的参与体验,还结合了当下大广大参观者的需求,让大众在理解、深知本土文化的基础上,更加深化了对中国传统文化的认知度,培养了学儒习礼、做少年君子的情怀也增强了民族自信、文化自信的坚强理念。认知历史、文化自信是整个国民教育的重要一环,更是青少年基础教育的重要内容。

(一)以优秀历史文化传播为源,拓宽文物保护利用实践探索。立足文物保护为本,深入发掘本土文化独特优势,作为文物保护的新动力和文化传播的内生动力,通过各种实践活动的开展让大众进一步认知文物,了解文物保护的重要性,进而通过文物保护传承文明、弘扬文化、启迪心灵、滋养道德,不仅能达到更好地保护文物的效果,还能让大众接受文明的洗礼,特别是号召了青少年心中有信仰、学习有方向,激发学生对学习和传承优秀传统文化的自豪感和文化自信,可谓事半功倍。

(二)以创新研发为媒,让文物活化立体贴近群众生活。在文物保护的基础上,重视优秀传统文化传承,加强文化研究阐释,努力让文物说话、让历史说话,真正让民众看得懂、看得有兴趣。以 “活态展示”、文物文化元素为灵感,与创意企业合作研发系列文创产品,进一步推动文化遗产多途径、多形式传播,真正让文化走出去、让文物活起来,带动更多的优秀人才和社会力量参与进来,更多地去发现、去呵护文化遗产,凝聚起文物保护的强大社会合力,让更多的群众接受优秀传统文化的滋养。

(三)以教育引导为径,体现文物保护利用时代价值。结合党史学习教育,坚持古为今用、以古鉴今,面向党员干部开展政德教育,深入挖掘孟子思想等文物资源中蕴含的“仁政”“民本”思想精华,开展政德教育培训,引导党员干部从优秀传统文化中汲取政德智慧、涵养为政之德。面向社会大众传播优秀传统文化,实施重点文物景区免费开放或降价优惠政策,发挥文博场所的公共文化服务和社会教育功能,保障人民群众基本文化权益,拓宽人民群众参与渠道,共享文物保护利用成果。充分发挥“流动博物馆”“的作用,组织开展文化遗产进学校、进企业、进社区、进农村宣传活动,努力让文物保护成果更多惠及人民群众。

(四)以新媒体为擎,让数字化的文物保护利用更加广泛。在当前互联网信息时代迅速发展的背景下,文物保护工作可以有效结合数字信息化技术,将先进技术与文物保护相融合,例用数字共享平台、虚拟仿真技术、新媒体技术等,实时监控文物状态,利用数字化系统的构建模块进行文物三维模型展示,从而实现高效的文物保护。借助科技力量,建设文博数字信息系统,推进各项研究成果、 展览、文物的云端呈现,通过线上博物馆系统建设,结合导览讲解、多媒体展示系统为观众提供从预约、导览、鉴赏到互动的一站式参观体验,实现全方位、立体式的展示。